基礎断熱工法床下の湿気問題【TYPE-D】

ドライ・プロ TYPE-D/TYPE-Cはこちら

基礎断熱工法住宅の床下湿気トラブルを解決する

課題はいかに湿気を取り除きカビや腐朽を抑えるか

基礎断熱工法とは?

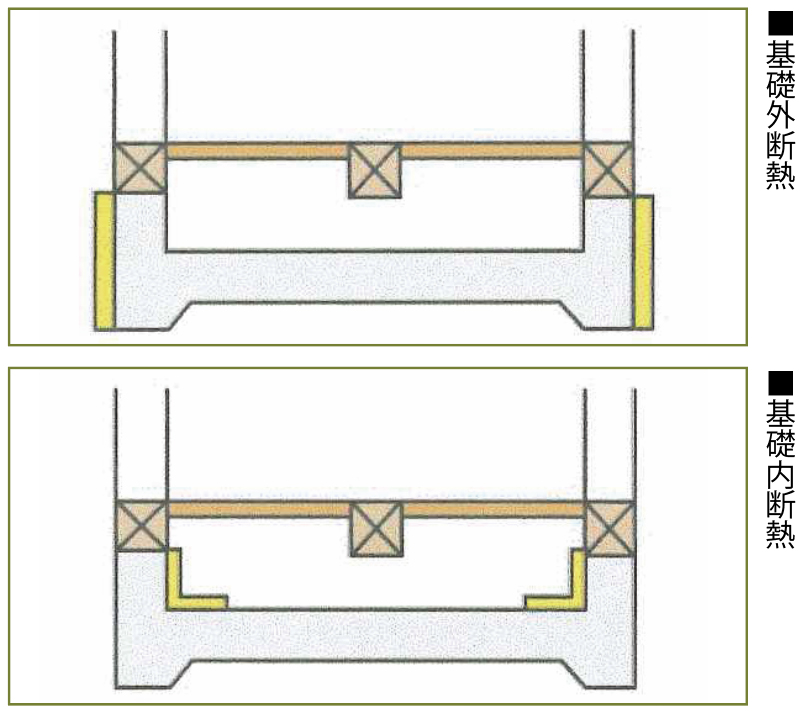

もともと日本では北海道などの極寒地域から始まり、現在は全国的に拡がりを見せている基礎断熱工法住宅。基礎断熱とは外気に面する基礎で断熱する方法です。床下は建物内部の一部として扱われ、床面での断熱施工は不要になります。

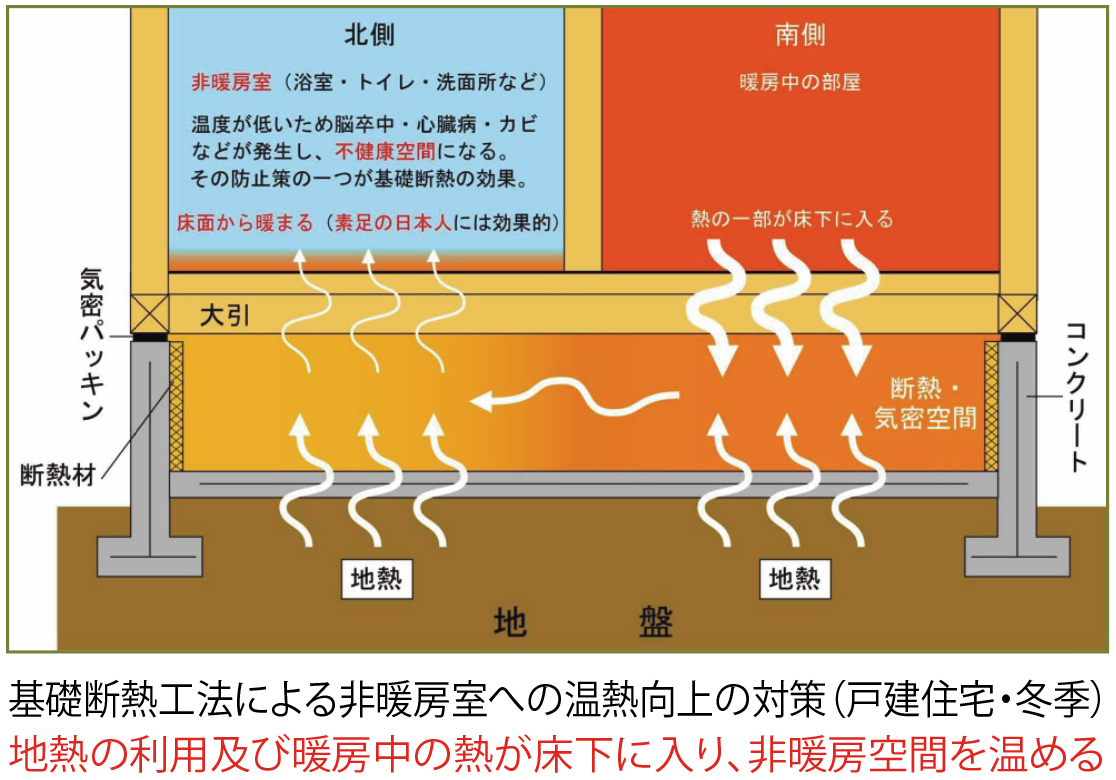

この工法の特徴として、冬季は住宅内の床面温度を上昇させることができます。その原理は次の通りです。

| ①地熱によって床下を暖めて住宅の床面の冷えた部分から暖める ②室内の暖房した空気が床下に入り、温度の低い水回り空間の床面を暖める |

また、夏季には猛暑の日が多いが地熱によって住宅の床面を冷やすことがわかってきました。

また、夏季には猛暑の日が多いが地熱によって住宅の床面を冷やすことがわかってきました。

| ■北側クローゼット床下1/2高(中央高さ)・1階トイレ床表面の温度(基礎断熱) (期間:2018.8.13.13:00 ~ 8.14.23:00)夏季は地熱の低い温度が原因で結露が発生する可能性が有るので注意 |

基礎断熱工法の注意点

日本は島国であり高温多湿な気候です。それに伴い梅雨を有する蒸暑地域であり、高湿化に伴うカビやダニなどの微生物被害、また同時に腐朽による躯体耐久性低下など木造住宅にとって厳しい環境にあります。基礎断熱工法は外気条件の影響を受けにくい設計ではありますが、注意しなければならないことがあります。

基礎断熱で結露やカビの危険性が高い時期は完成初年度の6月〜9月になります。原因の一番は土間コンクリートから出てくる大量の水蒸気です。引き渡し時期のコンクリートは乾いているように見えますがコンクリート工事に使われる水の量が多いため、水分が完全に抜けるには1〜2年はかかるといわれています。また工期中に雨などが降りさらに水分を含む場合もあります。コンクリートの水分が出る期間に夏場を迎えると床下は高温多湿の状態になりカビが発生しやすくなります。当然床下空間と室内は床ガラリなどで繋がっていますのでそのカビが居住者に健康的な影響を及ぼすことも考えられるのです。

床下木部の強度劣化に注意が必要

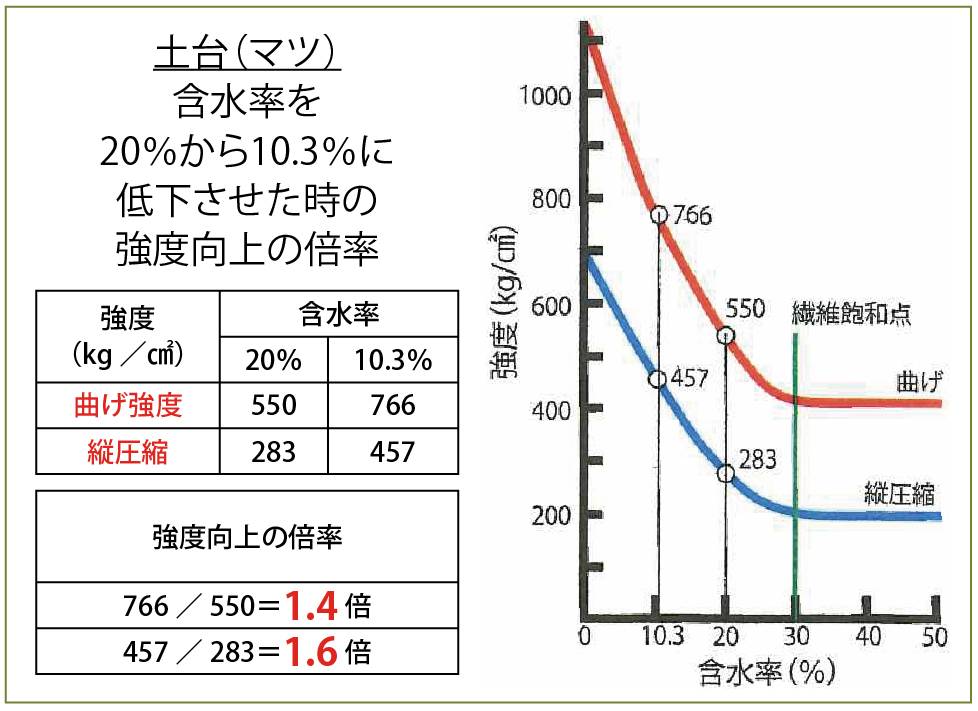

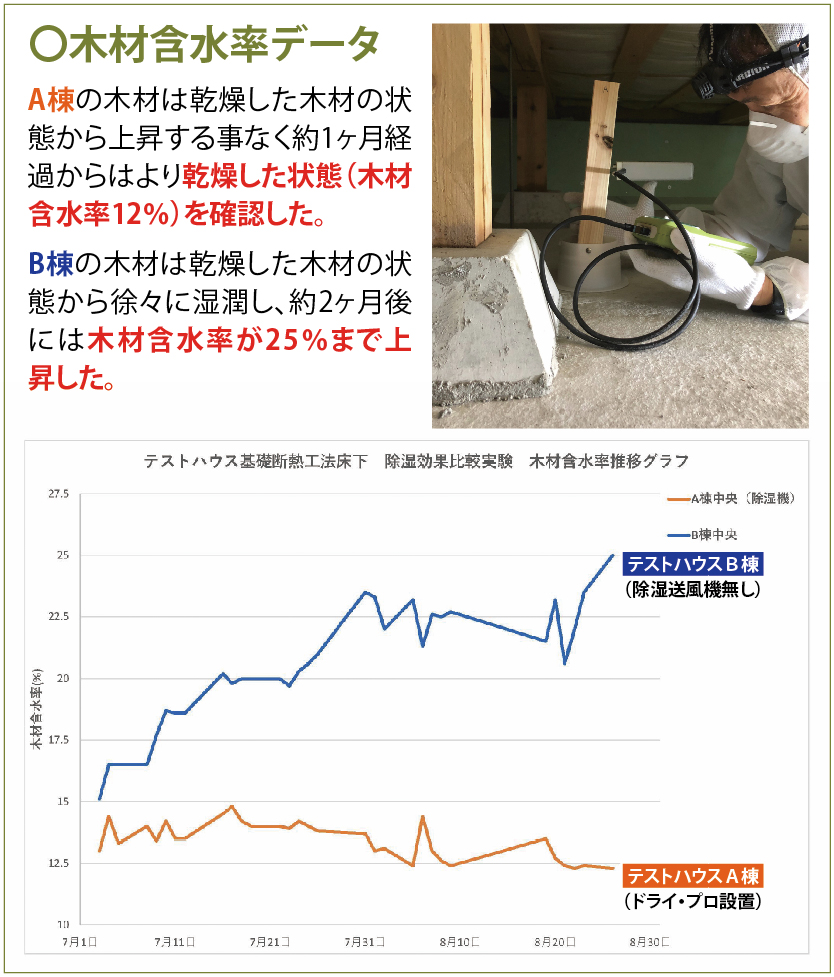

コンクリートの放湿にしろ、季節的且つ住まい方によって発生する湿気にしろ、それが床下に蓄積されると、構造材などの腐朽につながる場合があります。特に水分を多く含んだ木材は強度が著しく劣化しますので地震や台風などへの耐久性を考えると要注意です。

■木材は含水率が1%低下した場合、曲げ強度は5%向上する。

|

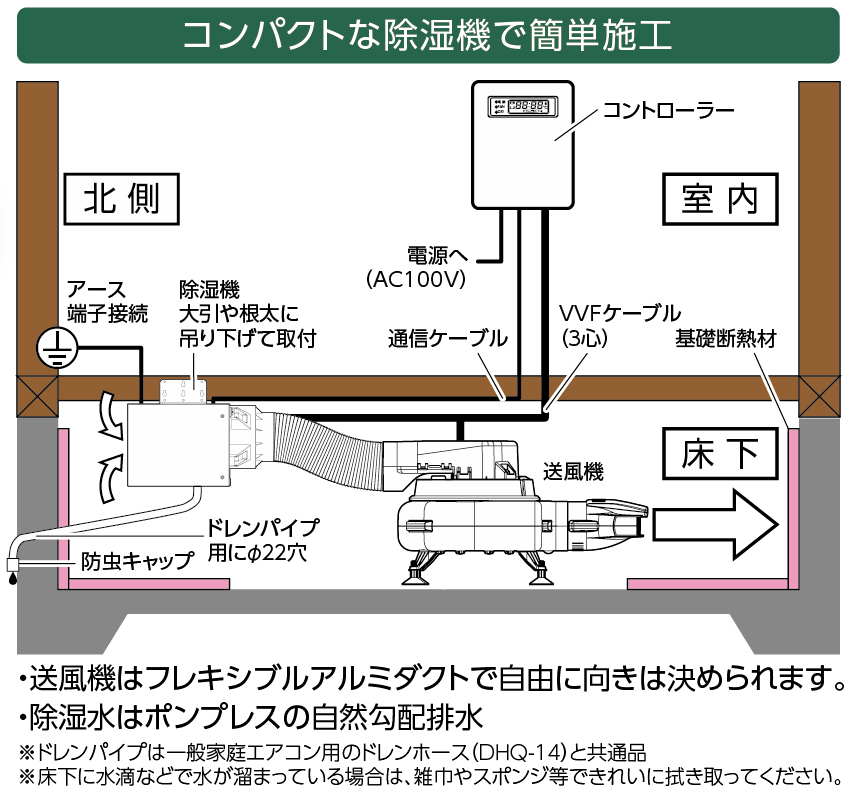

それらの湿気トラブルを解決する方法として、弊社では専用の床下用除湿機「ドライ・プロ」を発売いたしました。

湿気、カビなどのユーザートラブル回避はもちろんのこと、床下の湿気を結露させ水分を外に放出し床下を乾燥させることで床下の耐久性・耐風性を大きく高めることができます。

当社では、床下湿気クレーム物件について永きに渡り多くの業者様から相談を受けてきました。そしてここ数年多くなってきたのが基礎断熱工法住宅の床下湿気トラブルについての相談です。基礎に通気孔を設ける床下換気システムは使用できない工法のため苦慮しておりましたが新規に開発した床下除湿機による効果検証実験では優れた効果性を確認できました。

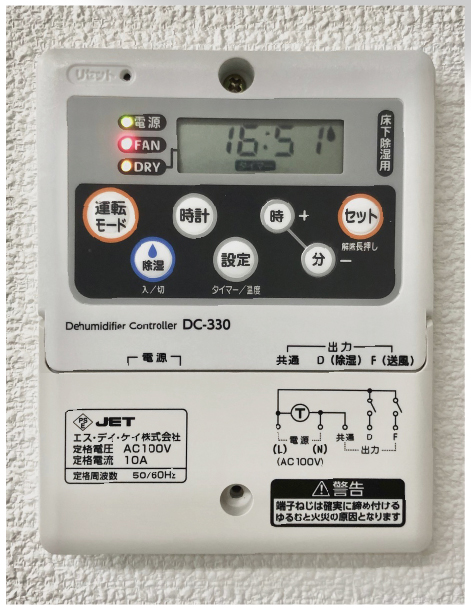

専用コントローラーで完全自動運転

基本運転:毎日9:00~17:00の8時間除湿送風運転を自動で行います。また、周囲が低温(14℃以下)の場合は送風のみ運転します。

電気代

通常運転で半年から1年経過後、床下の状態が乾燥した良好の時に弱運転に切り替えし3時間運転に変更した場合、月の電気代は約390円まで節約が可能。

(電気代単価27円/kWh時)

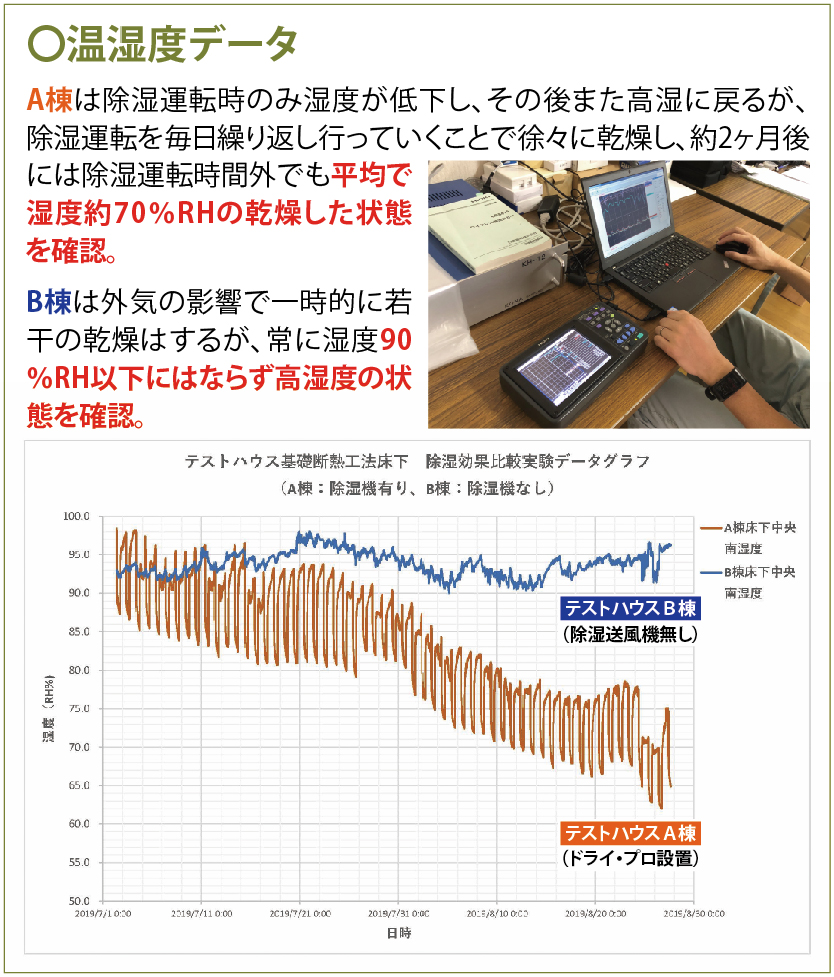

床下除湿送風機「ドライ・プロ」効果検証テスト

実験方法

基礎断熱工法住宅の新築初期を想定し、各棟の床下基礎に36リットルの水を散水後、乾燥木材(杉)を設置し、木材の含水率及び床下の湿度を測定。

|

・テストハウスA棟:床面積約10坪

|

実験結果

この床下除湿機で得られる効果として重要なのは、木部の含水率低減によって木材強度が大幅にアップすることです。一方、床下からの湿気が外壁内に上がって壁内でカビが発生する場合もあるのです。そういった意味から、日中は木材が湿気を放出しますからその時間帯にそれを除湿するという考え方は理にかなっており、さらに送風(攪拌)機能によりカビの発生しにくい環境になりますから基礎断熱工法の湿気対策品としてかなり有効であると思います。今回の実験データとしても満足できる結果となっていますね。 |